雑草荘 店主 宮内健太郎

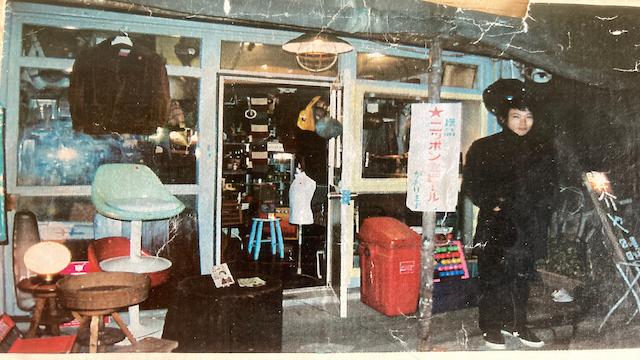

1999年ごろ。中央線の高円寺で「芥や」という古道具を始めました。

高円寺の駅の北口から徒歩7分、ということになっていましたが、実際に歩くと10分くらいかかる外れの路地でお店を出していました。

お店を出す2年くらい前から古道具にハマり、そのきっかけになった古道具店でアルバイトをしながら、仕入れや競り市に連れて行ってもらううちに、自分でもできそうだと軽い気持ちではじめたのです。

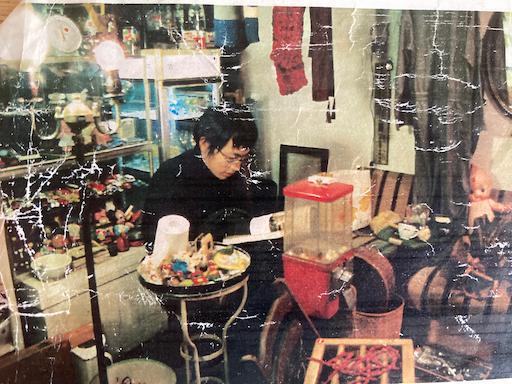

最初にお店に並んでいるのは、趣味で集めた時のもので、ほぼ自分の部屋のような感じでスタートしました。

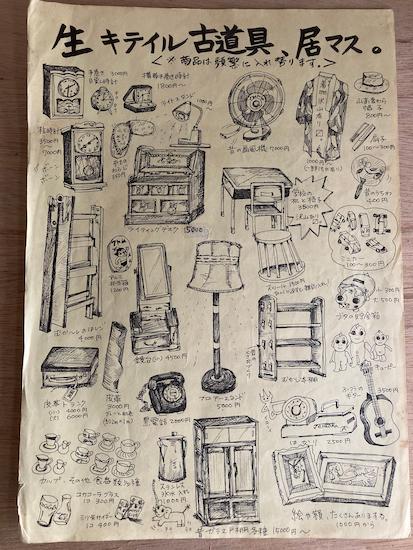

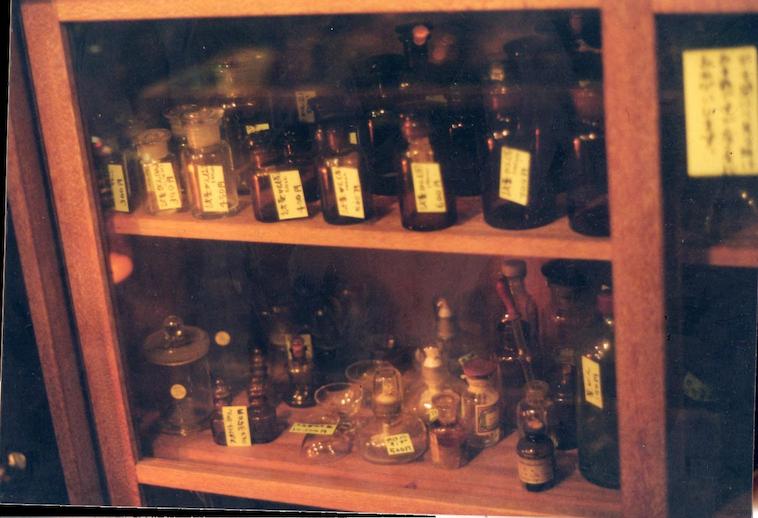

ショップカードはプリントゴッコで自家刷り。改めて見ると、けっこうきれいな線が出ています。一枚一枚インク乗せてペタンとやるのは、安い印刷よりも贅沢かもしれません。デザインのメインになっている戸棚は、ケビントウという医療用の棚で、そのころ古道具の象徴のように思っていました。市場で出物があっても、同業者が群がって高値になってしまうので、なかなか仕入れられませんでした。

このケビントウは、同業者が塗り損じたものを安く買ったやつですね。ガラスも一枚割れてたような。その業者と二人で、1時間くらい歩いて、途中何度か休憩しながら家に運んだのを今でも憶えています。

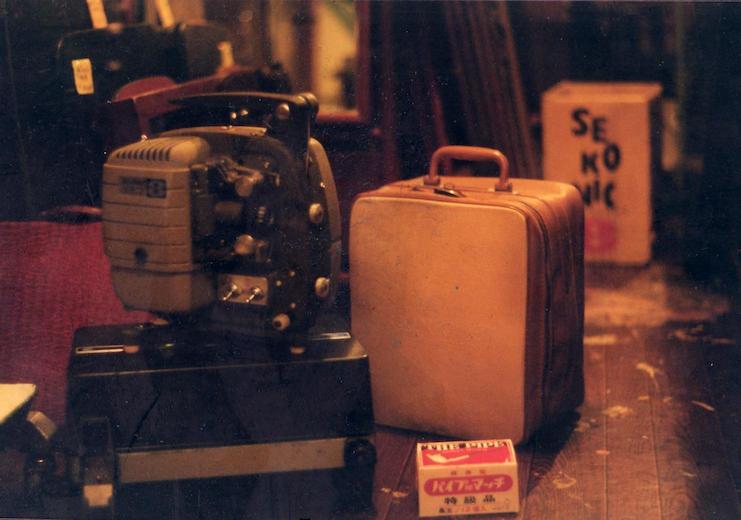

固定電話も引いていますね。一応携帯電話はあったはずですが、通話料が高かった記憶があります。当時はパソコンもデジカメも持っていなかったので、もちろんホームページもありません。写真すらほとんども撮っていなかったので、残っているのはこんなものです。なぜかフィルム写真をカラーコピーしていて、そっちを保管していました。こんな写真でも見返すと感慨深いです。

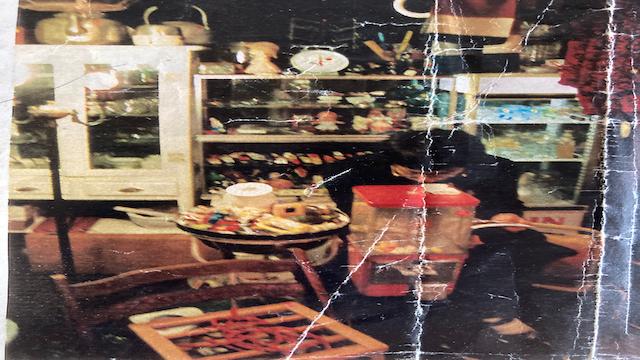

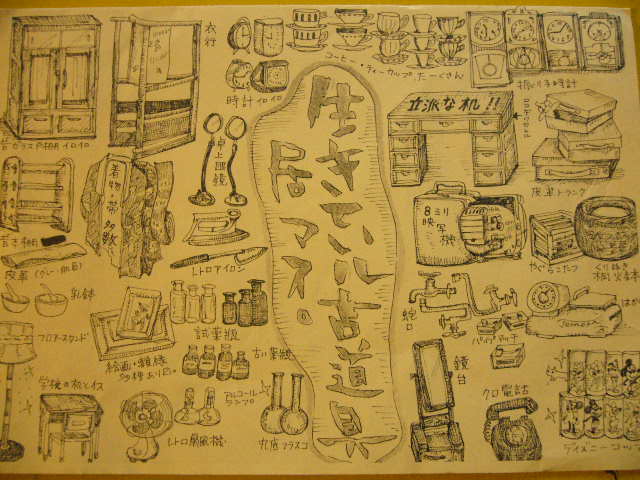

”生きている古道具居ます”というのがテーマ。

古道具を骨董品やアンティークとして飾るのではなく、実用品として使おうという、生きた古道具という意味と、そういう古道具が入れ代わり立ち代わりしている生きたお店という意味を込めて。

大きな理想としては、1950-70時代にあったふつうの道具屋が、なぜか時空がゆがみ現世に古道具屋として存在してしまってるみたいな感じを出したかったのです。なので、「これは年代物ですよ~」とか、「貴重なものなので~」とか、そういう風には接客できなかった。「なんか、ありますね」とか、「ちょっと古いみたいだけど形は良いすよね」みたいな、しれっとした接客を目指してました。思い出しても、なかなか細かすぎる設定で、苦笑いしてしまいます。

その理想を貫けたのか、また貫いたとしてお店としてうまくいったのか、それぞれなかなか難しかったというのが現実かもしれません。ただ、このコンセプト、今でもそんなに嫌いじゃなく(笑)、何か別の形で表現してみたいなとも思います。

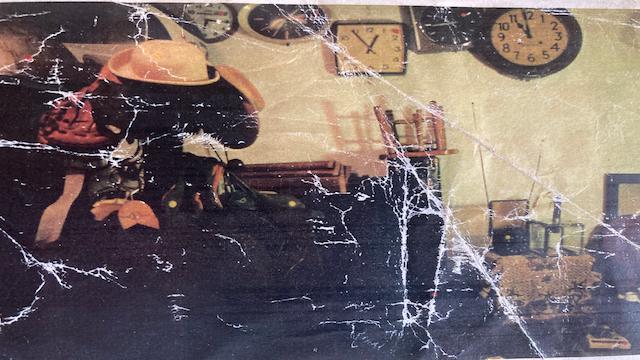

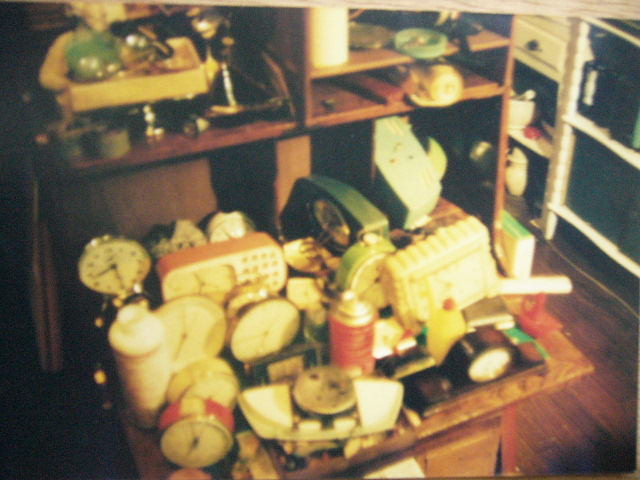

時計たくさん。

市場で初めて大枚はたいて仕入れた品物。箱の中に山のように時計が入っていました。特に高価な美術品を除いて、セリは瞬間の作業なので、じっくり見て値決めはできません。パッと見て、時計一つ3000円くらいで売れるとして、何個入ってるか?20、30?もっとあるか?じゃあいくらまでなら出せるか……。みたいな感じで値を入れていきます。そこから同業と競り上がって、まあま高くなってしまいましたが。

店に持ちかえって、じっくり中を見るのが楽しみの時間。どれも見た目は可愛いものの、全部の時計が動くわけでなく、一通りねじ巻いたり、電池を入れ替えたりして試します。動く時計は生きているというのが古道具用語だったような。もしかしたら通っている市場特有の表現だったのかもしれません。前述のテーマの生きている古道具もこの言葉をヒントにしています。

さて、生きてる時計は晴れて売り物として棚に並びます。一つ3000円というのは低く見積もってのことで、良いものがあれば5000~10000円になります。ただ、うちは始めたばかりのお店なので10000円の時計が額面通り10000円で売れることはなく、結局3000~6000円くらいで売りさばけたら御の字。また、動かない時計(生きているの反語でも、死んでいる時計とは言いませんでした。縁起が悪いから?)も、見た目がよければ置物として一つ1000円くらいで売れます。

懐かしい写真

当時を振り返っていたら、なんで写真をカラーコピーにして保管していたのか思い出してきました。

イラストを友人に書いてもらっていたのですが、その友人はイタリアに引っ越していて、描いてもらう古道具のイメージを送る必要があったのです。それでお店の写真をカラーコピーしてエアメールで送っていました。Eメールではなくて、航空便のエアメールです。

今思えば、パソコンとデジカメがないといっても、何かしらEメールで送る方法考えた方が良いような気がしますが、当時はそんな感じでした。たぶん、写真はともかく、イラストの原本を電子化してEメールだと、かなり劣化してしまったという、そのころ特有の事情もあったように思います。ほかにも何かしらエアメールでやり取りしていたので、その流れで一緒に送ったということです。

ただ、何でカラーコピーだったのかというと、たぶん、写真の色味がこなれて雰囲気が出るような気がしていたような。

早稲田通りへ

そしてこの後、お店の場所を、車通りのある早稲田通り沿いに移転しました。当時売り上げの多かったソファやチェアそれに合わせるサイドテーブル、照明など、家具類を中心にしたお店にするためでした。目立つ車通りで、ガラス張りの店内、しかも角地という好立地が、元の店のすぐそばで見つかったのです。

そのころのお店の写真が一枚しか見つからないのが酷いですが、イメージでいうと、当時流行りのミッドセンチュリーモダンを日本の70年代のポップなテイストでミックスしたようなスタイルといったら想像できるでしょうか。いや、余計分からなくしてしまったかもしれません。つまり、雑多な古道具屋から、しゃれた感じの中古家具屋風を目指すようになりました。

なぜそうなったかというと、思った以上にそれらが売れたということと、ぱっと見てかっこよく感じたというのが本当のところです。古道具の傾向を勉強しに視察に行く場所も、高円寺西荻界隈から、中目黒代官山方面に変わりました。もう”生きている古道具居ます”というテーマも、”なぜか時代超えて現世に古道具屋として存在してる感じ”という繊細な理想も、すっかり忘れています。

目論見通り、売り上げは上がったのですが、予想していないところで大きくつまづきました。大きな家具が中心になったせいか、体に負担が来ていたようで、それでも特に体も鍛えず、家具の持ち方も知らずに続けていたら、椎間板を悪くしてしまいました。さらに悪いことには、その痛みをごまかして、悪い姿勢で続けてしまったこと。結局、一人のお店なので休むに休めなかったのです。そうしているうちに、立ってるのも、座ってるのも、寝てるのもダメとなり、とうとうすべてをあきらめて、お店をたたむことにしました。これが2004年くらいのことですね。浮かれていたツケというわけではないですけど、すっかり夢は砕かれました。